哈萨克斯坦共和国(英文:The Republic of Kazakhstan;哈萨克文:Қазақстан Республикасы ),是一个位于中亚的内陆国家,也是世界上最大的内陆国。国名来自其主体民族哈萨克族。原为苏联加盟共和国之一,在1991年12月16日宣布独立。与俄罗斯、中国、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦等国接壤,并与伊朗、阿塞拜疆隔里海相望,国土面积排名世界第九位。

2.哈萨克斯坦华人的发展概况及趋势

中国新疆与哈萨克斯坦同处亚洲中部,山水相连,边民历来互有往来,因自然迁移而定居对方国家的情况并不鲜见。苏联解体后,独立的哈萨克斯坦成为中国的重要邻国,自1992年中、哈建交以来,两国开始了政治、经济、文化等全方位的相互往来。在此背景下,伴随两国旅游、经贸合作的浪潮,中国移民开始大规模涌入哈萨克斯坦,开始了他们在异国他乡艰苦创业的新征程。

3.哈萨克斯坦华人的特征与类型

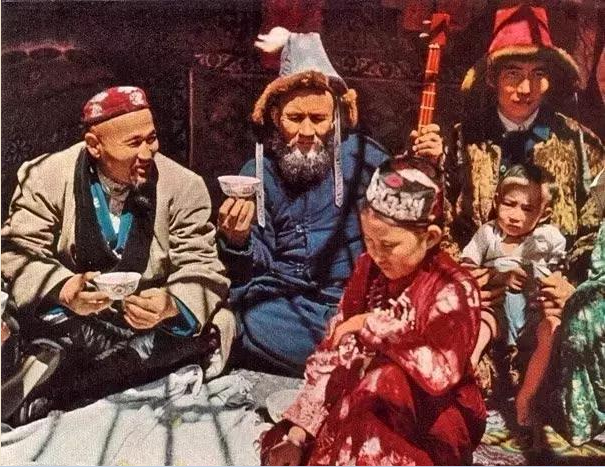

哈萨克斯坦中国新移民的特征主要表现为:(1)21世纪初以来,移民数量快速增长;(2)移民的流动方式多样化;(3)合法移民和非正规劳工移民均增长迅速;(4)“商业移民”与“流动商贩”并存;(5)流动的移民群体中具有民族构成的混合性,即哈国的中国移民中,除汉族外,还有哈萨克族、维吾尔族和其他民族;(6)华人社会与华人网络在组织移民与商业活动中的作用不断增强。

目前,哈萨克斯坦的中国新移民主要有商业移民、劳工移民和返回“历史祖国”的中国哈萨克族人三种类型。

3.1商业移民

商业移民是指从国外购买商品,携带回国以高价出售,从中赚取利润的移民。哈国最初的中国移民多属于这一类型。20世纪80年代末开始有大量中国公民以旅游为名前往哈国,90年代哈国经济危机时期赴哈中国公民的人数达到巅峰,其中不乏商业移民。这一时期的商业移民多数是流动商贩,并没有在哈国相应机构正式注册。这一时期中国的流动商贩通常从事手工作坊生产的服装和鞋类贸易,这些货物虽然质量不高,却能满足90年代经济危机时期哈国低生活水准的人们对生活用品的大量需求。21世纪以后,随着电子通信技术的发展和贸易管理的制度化与规范化,中国在哈国的商业移民比例开始下降,流动商贩也逐步让位于专门从事运输和贸易的公司。值得一提的是,这一时期在哈国比较活跃的中国移民中有一支特别的移民群体——中国的哈萨克族移民,他们精通汉语和哈萨克语,对两国的文化习俗、市场状况均十分了解,因而以双向流动为鲜明特征。其中的一些人携带中国商品往返于中、哈两国,他们是商业移民的重要组成部分。

哈国从1993年开始大规模雇用外籍劳工,这些劳工大多来自土耳其、中国、俄罗斯、美国和英国。据统计,1993年哈国雇用的外籍劳工有2100名,其中中国工人为559名,占外籍劳工的26.7%。2004-2006年,哈国雇用外籍劳工的人数迅速上升,2006年高达40897人。其中,中国劳工为5008人(占12.2%),较1993年增加了9倍。仅2004-2006年中国劳工人数就从1457人增至5008人,增长了3.4倍。

另据哈萨克斯坦国家安全委员会边检机关统计,2000年中国抵哈人数共有4.6万人,2006年前10个月就有10.37万人,其中包括大量没有签署任何协议或合同而到哈国工作的中国人。因此,哈国的中国劳工的实际人数可能远远高于两国统计机构的统计数字。

进入21世纪,中、哈两国的经济合作更为密切,签署了若干合作协定和石油管道建设项目,更多中国专家和工人以移民的身份进入哈国,给哈国的劳动力市场注入了新的活力。

3.3 返回“历史祖国”的中国哈萨克族人

哈国的中国哈萨克族人是一支特殊的移民群体,他们的迁徙始于20世纪90年代,2000年后发展极为迅速。中国的哈萨克族人聚居于新疆阿勒泰、伊犁和塔城地区,与哈萨克斯坦有着同一民族的族缘和地缘关系,在历史上就有在中国和哈萨克斯坦(或前苏联)两国频繁迁移的经历。哈萨克斯坦独立以后,为改变因俄罗斯族人和乌克兰族人大量流失而导致人口衰减的状况,同时提升哈萨克族人在国内的主体地位,哈萨克斯坦政府制定和实施了一系列招徕国外哈萨克族人回归“历史祖国”的优惠政策,包括双重国籍政策、给“归国”入籍者提供资金和就业上的帮助等。

哈国法律规定:“具有哈萨克族血统的外国公民、无国籍人士或永久居住在他国的哈萨克族人,当哈萨克斯坦共和国成为主权国家后可以返回国内并永久居住。”1991-2005年有48.14万海外哈萨克族人返回哈国。1993年哈国建立起了每年入境的哈萨克族人配额制度,自1994年开始中国哈萨克族人被纳入此配额中。虽然20世纪90年代以来这一配额在逐渐减少(从1994年的500户家庭减少到2001年的40户家庭),但配额制却一直保留下来了。21世纪初,随着哈国经济的不断好转,回归哈国的哈萨克族人迅速增加。截至2002年,从中国移民到哈国的哈萨克族人累计达4293人,2004年和2006年分别增至13190人和37788人。

4.哈萨克斯坦华人分布的地域与行业

中国新移民在哈国的地域分布呈现出多样化:20世纪90年代,他们的活动范围主要限于阿拉木图和阿克托比地区,而到了21世纪初,不仅在南部(阿拉木图市和阿拉木图州),而且在西部(阿克托比、阿特劳和麦基斯套地区)都有了他们的足迹。2006年又有大批合法的中国劳工来到哈国的新首都阿斯塔纳。

哈国的前首都阿拉木图是中国劳工的主要就业地区之一。在阿拉木图不仅有中国的大公司,如中国石油天然气集团公司(CNPC),还有中国的银行(如中国银行)、旅游社(如中国商务旅游社)等。中国菜在阿拉木图极受欢迎,中国餐馆随处可见。中国驻哈国前大使周晓沛曾指出,据官方统计,有1000多家中国企业作为法律实体在哈萨克斯坦注册,经营范围涉及石油和天然气、纺织品、塑胶制品及五金等,但实际上中国企业的数量不到1000家,因为很多成立于20世纪90年代的中、小型贸易公司由于缺乏稳定的合作伙伴和商业渠道,市场竞争力不足,逐渐不复存在。

到目前为止,哈萨克斯坦的中国移民主要还是暂时性的,并没有形成大规模的迁徙。一些哈国专家表示,在哈国的中国中、小企业的战略是积累创业资本返回中国,再扩展业务或继续迁移至西欧、美国或加拿大。中国企业主要倾向于雇佣中国人,随着这些企业的发展,被雇佣的中国劳工人数也不断增长。

然而,不可否认的是,在哈国非法滞留的中国移民或在哈中国企业非法雇佣劳工的现象也在现实中存在着,带来了一些不利的影响,应该给予重视。

随着中、哈两国经贸合作的进一步深化与发展,因旅游、投资、边贸、劳务输出或留学等前往哈国的中国公民人数将不断增加,两国人员的往来将更加密切。但是,在中、哈两国人员的交流日益频繁的同时,我们也注意到中国移民在哈国由于受到政治、经济、文化等因素的影响而遇到了不少障碍,对中、哈两国移民的迁徙及人员的正常往来产生了不利的影响,主要表现为:

5. 返回“历史祖国”的中国哈萨克族人在哈国困难重重

独立后的哈萨克斯坦面临着严峻的经济、社会和人口等方面的问题,在此背景下,在哈国外来移民政策影响下返回“历史祖国”的中国哈萨克族人遇到了前所未有的困难。

第一,国籍问题。哈国《人口迁移法》第16条规定:“确认自愿或被迫返迁者、迁居者、回国侨民和难民均具有相应地位,并签发地位证明。”然而,事实上“自愿或被迫返迁者”的地位并没有得到确认,其身份证明也未得到签发。由于缺乏应有的法律保障,有些规定只停留在文字层面上,2000年之前迁入哈国的外来移民,只有9%-10%的人获准取得了哈国国籍。没有国籍,移民的很多切身利益便得不到保障,如无选举权、无财产权、无权在国家机关和地方自治机关中工作等。

第二,融入哈国社会困难。从中国移民到哈国的哈萨克族人大多不懂俄语,这使他们难以全面了解哈萨克斯坦国家和社会,而且,中国的哈萨克族人在语言、文字上使用的是阿拉伯组合字,对哈国的哈萨克书面语和哈语中大量的俄语借词难以适从。虽然中国的哈萨克族人与哈国的哈萨克族人同属一个民族,但由于长期居住在不同的国家中,在文化习俗和生活方式上存在一定的差异,中国的哈萨克族人很难融入哈国社会。同时,外来移民还受到本地哈萨克族人的轻视,他们对移民的体质特征、教育水平,甚至穿着打扮都颇有微词。

第三,移民的前景不容乐观。哈国政府拿不出更多的资金来安置新移民,社会上公开失业和隐形失业问题都很严重,不少计划移民的中国哈萨克族人都改变了主意,还有一些已经迁移到哈国的哈萨克族人不得不返回中国原居住地。

(编辑:赵友清)